Еще в первой половине XIXв. был получен ряд данных, говорящих о единстве всего органического мира. К ним относятся обнаружение клеточного строения растений, животных и человека. Выдающийся французский зоолог Ж.Кювье установил единые планы строения в каждом типе животных.

Сравнительно-анатомические доказательства эволюции

Все позвоночные животные имеют двустороннюю симметрию, полость тела, позвоночник, череп, две пары конечностей. Сердце у всех позвоночных животных расположено на брюшной стороне, а нервная система — на спинной, она состоит из головного и спинного мозга. Единство плана строения в каждом типе свидетельствует о единстве его происхождения.

Врачи и биологи единодушно подчеркивают важность эмбриологических, палеонтологических и сравнительно-анатомических доказательств в понимании эволюции. Эмбриология показывает, что на ранних стадиях развития многие организмы имеют схожие черты, что указывает на общие предковые формы. Палеонтологические находки, такие как ископаемые остатки, демонстрируют постепенные изменения в строении организмов, подтверждая теорию естественного отбора. Сравнительная анатомия, в свою очередь, позволяет выявить аналогии и различия в строении различных видов, что также свидетельствует о их эволюционном родстве. Эти научные подходы помогают врачам лучше понимать биологические процессы и механизмы, лежащие в основе здоровья и заболеваний, а также способствуют развитию медицины и биологии в целом.

Гомологичные органы

После выхода в свет работ Дарвина сравнительная анатомия получила толчок к развитию и в свою очередь внесла значительный вклад в развитие дарвинизма.

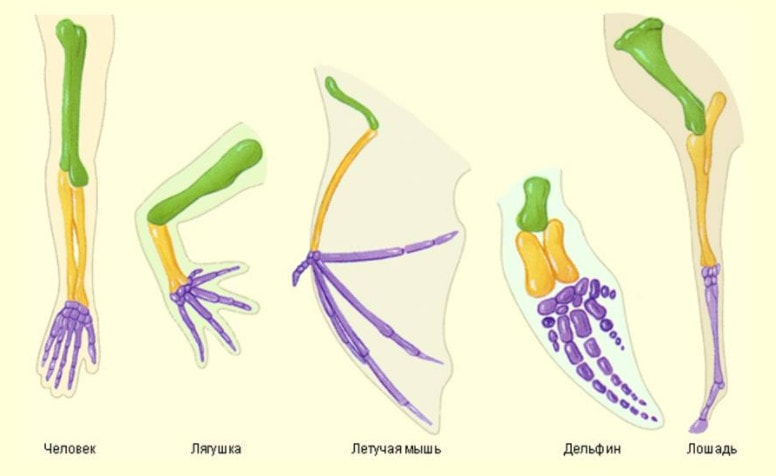

Большую роль сыграло установление гомологичности органов. Гомологичные органы могут выполнять различные функции и в связи с этим несколько разниться в строении, но построены по одному плану и развиваются из одних и тех же зародышевых зачатков.

Таковы передние конечности всех позвоночных: нога кролика, крыло летучей мыши, ласт тюленя, рука человека. Скелет каждого из этих органов имеет плечо, предплечье, состоящее из двух костей, кости запястья, пястья и фаланги пальцев. То же относится и к задним конечностям. Было обнаружено, что млечные железы гомологичны потовым, челюсти ракообразных — их конечностям, волосы млекопитающих — перьям птиц и чешуе рептилий, зубы млекопитающих — чешуе акул, части цветка (пестик, тычинки, лепестки) — листьям и т.д.

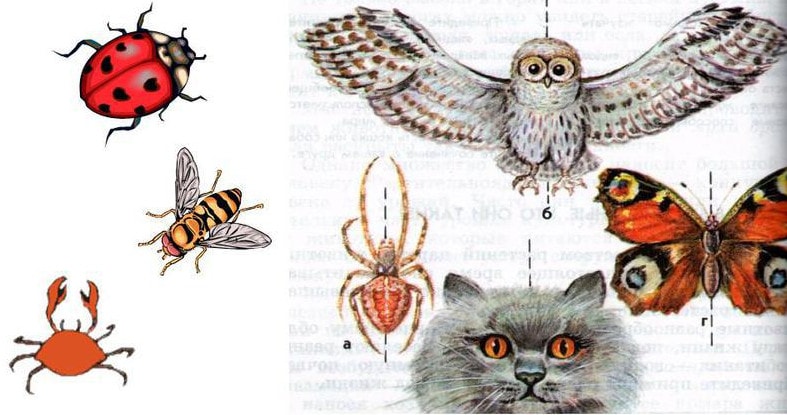

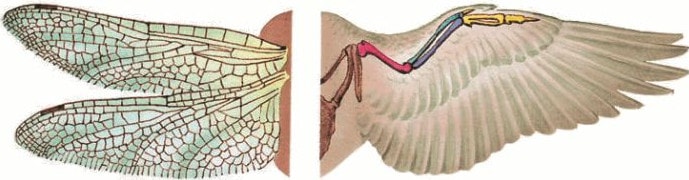

В отличие от гомологичных, аналогичные органы могут быть сходны по строению, так как выполняют однородные функции, но не имеют общего плана строения общего происхождения. Примерами их могут быть крыло насекомого и крыло птицы, жабры ракообразных и жабры рыбы. У растений аналогичными являются колючки кактуса (видоизмененные листья) и шипы розы (выросты кожицы). Для установления родственных связей между организмами они роли не играют.

Атавизмы и рудименты

Для доказательства эволюции имеют значение атавистические органы, которые были присущи далеким предкам и в норме не встречающиеся у современных организмов. Естественно, что такие признаки говорят о филогенетическом родстве. Примерами атавизма служат появление боковых пальцев у лошади, полосатость у домашних свиней; шейная фистула (образование, гомологичное жаберным щелям у низших хордовых), хвостовой придаток, обильная волосатость всего тела у человека.

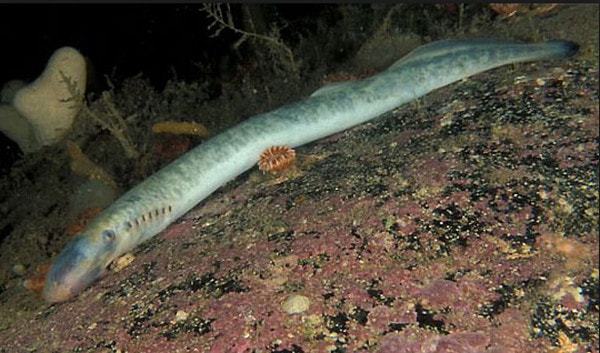

Рудиментарными называются органы, утратившие свою функцию, но сохраняющиеся у взрослых животных. Обычно они остаются в зачаточном состоянии. Рудиментарными являются остатки тазовых костей у безногой ящерицы желтопузика и у китообразных. Они служат доказательством происхождения этих животных от предков, имевших развитые конечности. У человека рудиментарными органами являются:

- Копчик — остаток хвостовых позвонков;

- зачаточные ушные мышцы свидетельствующие о том, что предки человека обладали подвижной ушной раковиной.

На корневищах папоротника, пырея, ландыша можно обнаружить чешуйки — рудименты листьев.

Сравнительно-анатомические исследования современных прогрессивных и примитивных форм позволяют обнаружить переходные формы. Морское животное баланоглосс сочетает в себе признаки животных типа иглокожих и типа хордовых. Ланцетник имеет ряд признаков, сближающих его с одной стороны с иглокожими и полухордовыми (баланоглосс), а с другой стороны с позвоночными, с которыми он относится к одному типу хордовых.

Среди современных млекопитающих существуют однопроходные (имеющие клоаку и при размножении откладывающие яйца, как пресмыкающиеся), сумчатые и плацентарные. Сравнение их указывает, что млекопитающие находятся в родстве с пресмыкающимися и что эволюция млекопитающих шла от животных, откладывающих яйца, к живородящим формам с еще недоразвитой плацентой и, наконец, к животным, рождающим уже хорошо сформированных детенышей.

Эмбриологические, палеонтологические и сравнительно-анатомические доказательства эволюции вызывают множество обсуждений среди ученых и широкой общественности. Эмбриология показывает, что на ранних стадиях развития многие организмы имеют схожие черты, что указывает на общие эволюционные корни. Например, эмбрионы человека, курицы и мыши имеют схожие структуры, что подтверждает идею о едином происхождении. Палеонтология, в свою очередь, предоставляет нам окаменелости, которые иллюстрируют переходные формы между видами, такие как археоптерикс, связывающий рептилий и птиц. Сравнительная анатомия изучает строение различных организмов, выявляя аналогии и различия, что также служит доказательством эволюционных изменений. Эти направления науки не только укрепляют теорию эволюции, но и вдохновляют на дальнейшие исследования, открывая новые горизонты в понимании жизни на Земле.

Эмбриологические доказательства эволюции

Еще до выхода в свет основного труда Дарвина академик Российской Академии наук К.М.Бэр установил, что эмбрионы различных животных имеют большее сходство между собой, чем взрослые формы. В этой закономерности Дарвин видел важное доказательство эволюции. Он считал, что в зародышевом развитии должны повторяться признаки предков.

В последарвиновский период связь онтогенеза с филогенезом была подтверждена многочисленными исследованиями. Русские ученые А.О.Ковалевский и И.И.Мечников установили, что у всех многоклеточных (беспозвоночных, начиная с червей и позвоночных) закладывается три зародышевых листка, из которых далее формируются все органы. Это подтверждает единство происхождения всего животного мира.

Сравнение развития зародышей всех классов позвоночных показывает большое сходство их на ранних стадиях развития, оно касается как внешнего, так и внутреннего строения (хорды, органов кровеносной и выделительной систем). По мере развития сходство уменьшается, начинают вырисовываться признаки класса, затем отряда, рода и вида. Этим подтверждается родство всех хордовых.

На основании эмбриологических исследований, проведенных над объектами из различных типов животных, Ф.Мюллер и Э.Геккель (независимо друг от друга) сформировали биогенетический закон.

Сжатая формулировка биогенетического закона гласит: онтогенез есть краткое повторение филогенеза.

Дальнейшие эмбриологические исследования показали, что биогенетический закон справедлив только в общих чертах. Фактически нет ни одной стадии развития, в которой бы зародыш полностью повторял строение какого-либо из своих предков. Зародыш птицы или млекопитающего никогда целиком не повторяет строение рыбы, но в определенной стадии развития у него образуются жаберные щели и жаберные артерии. В онтогенезе повторяется строение не взрослых форм предков, а эмбрионов. У зародышей млекопитающих образуется не жаберный аппарат взрослых рыб, а лишь закладка жаберного аппарата зародышей рыб.

Установлено, что в зародышевом развитии образуются не только органы, связанные с повторением признаков, но и временные органы, обеспечивающие существование зародышей в тех условиях, в которых они проходят развитие.

Академик А.Н.Северцов уточнил и дополнил положения биогенетического закона. Он доказал, что в процессе онтогенеза происходит выпадение отдельных этапов исторического развития, повторение зародышевых стадий предков, а не взрослых форм, возникновение изменений, мутаций, каких не было у предков. Новые наследственные признаки, изменяющие строение взрослого организма и направление эволюции, появляются в разные периоды эмбрионального развития. Чем позже в процессе зародышевого развития возникли новые признаки, тем полнее проявляется биогенетический закон.

Палеонтологические доказательства эволюции

Дарвин считал, что именно палеонтология, изучающая ископаемые остатки прежних обитателей Земли, должна дать наиболее веские доказательства в пользу эволюции. Дарвин остро ощущал отсутствие сведений о переходных формах, ископаемых организмах, сочетающих в себе признаки древних и более молодых групп, относящихся к разным классам и типам.

Доказательства эволюции на примере лошади

Первые наиболее веские палеонтологические доказательства эволюции были получены В.О.Ковалевским (1842—1883). Ему удалось выяснить последовательные этапы происхождения непарнокопытных, к которым относится лошадь. Древнейший предок лошади, найденный в отложениях третичного периода, был высотой около 30см, имел по четыре пальца на передних и по три — на задних конечностях. Он передвигался, опираясь на все фаланги пальцев, что было приспособлением к обитанию в болотистой местности. Пищей ему служили плоды и семена.

Далее, в связи с изменением климата, лесов становилось все меньше и на следующем этапе эволюции предки лошади оказались в открытой местности типа степей. Это привело к выживанию способных к быстрому бегу (для спасения от хищников), что достигалось удлинением конечностей и уменьшением поверхности опоры, т.е. уменьшением числа пальцев, соприкасающихся с почвой.

Одновременно отбор шел на приспособление к питанию степными травами. Появились складчатые зубы с большой жевательной поверхностью, необходимой для перетирания жесткой растительной пищи. Последовательно все большие размеры приобретал средний палец, боковые пальцы все уменьшались. В результате ископаемая лошадь, как и современная, имела уже на каждой ноге лишь по одному пальцу, на кончик которого она опиралась. Высота увеличилась до 150 см. Все строение тела хорошо приспособилось для обитания в открытой степной местности.

Другие переходные формы

После исследований В.О.Ковалевского удалось установить филогенетические ряды многих других животных: хоботных, хищных, моллюсков.

В настоящее время геологическая история Земли изучена довольно подробно. Известно, что в самых древних пластах обнаруживаются остатки различных типов беспозвоночных и лишь в более поздних появляются остатки позвоночных. Установлено, что чем моложе пласты, тем остатки растений и животных ближе к современным.

Обнаружены и переходные формы. Важной находкой был археоптерикс — первоптица, сохраняющая ряд признаков пресмыкающихся. Признаки птицы:

- общий вид;

- наличие перьев;

- сходство задних конечностей с цевкой.

Признаки пресмыкающихся:

- Наличие хвостовых позвонков;

- зубов;

- брюшных ребер.

Найдена переходная форма между пресмыкающимися и млекопитающими — зверозубые ящеры (териодонты), которых сближает с млекопитающими строение черепа, позвоночного столба, конечностей. Если у пресмыкающихся все зубы однотипны, то у териодонтов намечается дифференцировка зубов на резцы, клыки, коренные, что дало повод назвать этих ископаемых ящеров зверозубыми.

В ископаемом состоянии обнаружены семенные папоротники, совмещающие частично признаки папоротников, частично голосеменных. Это служит доказательством происхождения семенных растений от папоротникообразных.

Вопрос-ответ

Какие эмбриологические доказательства подтверждают теорию эволюции?

Эмбриологические доказательства эволюции основываются на схожести ранних стадий развития различных организмов. Например, у млекопитающих, птиц и рептилий на ранних этапах эмбрионального развития можно наблюдать общие черты, такие как наличие хвоста и жаберных щелей. Это указывает на то, что эти виды имеют общего предка и развивались от него, адаптируясь к различным условиям окружающей среды.

Как палеонтология поддерживает идеи эволюции?

Палеонтология предоставляет важные свидетельства о процессе эволюции через изучение ископаемых остатков. Ископаемые находки показывают последовательность изменений в строении организмов на протяжении миллионов лет, что позволяет проследить эволюционные линии и выявить переходные формы, такие как археоптерикс, который демонстрирует черты как динозавров, так и птиц. Эти находки подтверждают, что виды не статичны, а изменяются со временем.

Как сравнительно-анатомические исследования помогают понять эволюцию?

Сравнительно-анатомические исследования изучают сходства и различия в строении органов различных видов. Например, наличие схожих костей в конечностях человека, китов и летучих мышей указывает на общий план строения, что свидетельствует о родстве этих организмов. Эти анатомические аналогии помогают ученым понять, как различные виды адаптировались к своим условиям жизни, сохраняя при этом общие черты, унаследованные от общего предка.

Советы

СОВЕТ №1

Изучайте эмбриологические процессы различных видов. Сравнение эмбрионального развития у разных организмов может помочь вам лучше понять, как эволюционные изменения проявляются на ранних стадиях жизни и какие общие черты существуют между видами.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на палеонтологические находки. Изучение ископаемых останков и их расположение в геологических слоях может дать вам представление о том, как виды изменялись со временем и как они связаны друг с другом в эволюционном дереве.

СОВЕТ №3

Сравните анатомические структуры различных организмов. Анализ схожих и различных анатомических особенностей поможет вам увидеть, как адаптации к окружающей среде влияли на эволюцию и как различные виды могут иметь общие предковые формы.

СОВЕТ №4

Чтите научные статьи и книги по эволюционной биологии. Это поможет вам углубить свои знания о современных исследованиях в области эмбриологии, палеонтологии и сравнительной анатомии, а также познакомиться с новыми открытиями и теориями.