Микроэволюция – это процесс перестройки генофонда популяций под влиянием внешних факторов, в результате чего появляются новые виды.

Популяция и ее признаки

Популяция – это совокупность представителей одного вида, которые населяют ограниченную территорию, могут свободно скрещиваться и обмениваться генетической информацией.

Популяция – наименьшая элементарная единица эволюции, отдельный организм нельзя рассматривать как единицу эволюции, потому что его геном не изменяется с течением времени.

Врачи и генетики подчеркивают важность микроэволюции как ключевого процесса, формирующего генетическое разнообразие в популяциях. Они отмечают, что микроэволюция включает в себя такие механизмы, как мутации, генетический дрейф и естественный отбор, которые способствуют адаптации организмов к изменяющимся условиям среды. Врачи акцентируют внимание на том, что эти процессы могут влиять на здоровье человека, например, через развитие устойчивости к инфекциям или изменению восприимчивости к заболеваниям. Генетические изменения, происходящие в популяциях, могут также иметь долгосрочные последствия для эволюции видов. Таким образом, понимание микроэволюции и ее механизмов является важным аспектом не только для биологии, но и для медицины, позволяя лучше прогнозировать и предотвращать заболевания.

Виды популяций

Существует три вида популяций:

Элементарная или микропопуляция – это группа организмов, населяющих небольшую территорию. Представители имеют сходный генотип и часто скрещиваются.

Экологическая популяция – это популяции особей, которые находятся в одном ареале, тесно взаимодействуют, но сохраняют свои отличительные черты.

Географическая популяция – совокупность организмов, заселяющих относительно большую территорию с однородными географическими условиями. Такие популяции живут изолированно и редко скрещиваются со своими сородичами из соседних популяций.

Основные характеристики популяций

Плотность популяции – число особей, населяющих определенную площадь.

Численность популяции – это совокупность всех представителей популяции на изучаемой территории.

Рождаемость и смертность – указывают на способность популяции к репродукции и выживанию, и позволяет спрогнозировать конечный исход.

Микроэволюция представляет собой процесс небольших изменений в генетическом составе популяций, который происходит на протяжении поколений. Люди, изучающие эту тему, отмечают, что микроэволюция может проявляться через различные формы, такие как мутации, генетический дрейф, миграция и естественный отбор. Например, мутации, возникающие в ДНК, могут приводить к появлению новых признаков, которые, в свою очередь, могут оказать влияние на выживаемость и размножение особей. Генетический дрейф, особенно в малых популяциях, может привести к случайным изменениям в частотах аллелей, что также влияет на генетическое разнообразие. Миграция, или генофонд, способствует обмену генов между популяциями, что может обогатить генетический материал. В результате этих процессов популяции адаптируются к изменениям в окружающей среде, что делает микроэволюцию важным аспектом биологической науки и понимания эволюционных механизмов.

Формы микроэволюции

Филатическая – постепенное изменение строения и внешних признаков особей одного вида, популяции. При этом адаптационные возможности организмов возрастают.

Видообразование – заключается в эволюции отдельных популяций одного вида. В итоге исходный вид распадается на новые, или дает ответвление.

Способы видообразования

Микроэволюционные явления возможны при сочетании ряда факторов. Основной из них — изоляция, необходимая для расхождения характеристик вида и предотвращения обмена генетической информацией между его представителями. Выходя из этого, выделяют 2 способа образования вида: географическое и экологическое.

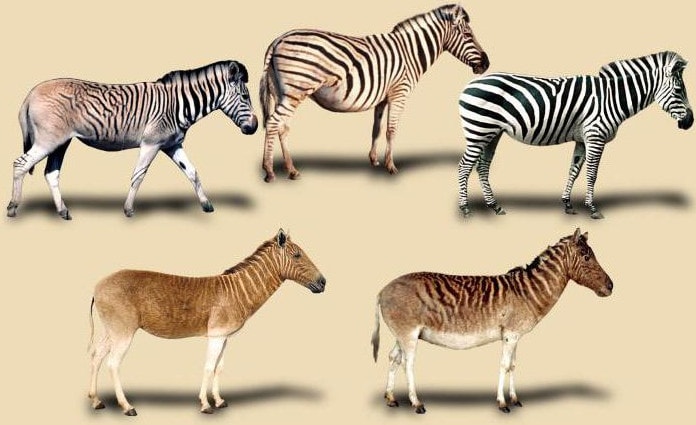

Географическое (аллопатическое) видообразование

Географическое (аллопатическое) видообразование – обусловлено наличием преград между популяциями одного вида, что не дает им свободно скрещиваться. Данный процесс довольно длительный. Аллопатическое видообразование связано с распространением живых организмов за пределы обычного ареала, при этом изоляция наступает через географические преграды – горные массивы, моря или перемены климатических зон.

Попадая в другие условия, меняется окружающий популяцию растительный и животный мир, температура окружающей среды и др., чтобы выжить необходимо преодолеть ряд адаптационных изменений. Новые поколения рождаются уже с наследственными мутациями, продолжается естественный отбор, где выживают сильнейшие. Таким образом, постепенно геном популяции меняется, что со временем может привести к формированию нового вида.

Экологическое (симпатическое) видообразование

Экологическое (симпатическое) видообразование предполагает образование видов путем изоляции особей в пределах одного ареала.

Представители вида живут в разных экологических нишах, перестают конкурировать между собой, и начинают развитие по своей линии. После генетических модификаций последующие поколения будут находиться уже в биологической изоляции, не скрещиваясь друг с другом – это последний этап формирования нового вида.

Видообразование как результат микроэволюции идет по установленной схеме:

- Выделение популяции;

- мутации и рекомбинации генома;

- изолирование;

- расхождение признаков;

- формирование подвидов;

- биологическая изоляция;

- появление нового вида.

К примеру, в начале прошлого столетия часть зайцев-русаков вывезли из обычного места обитания и поселили на юго-западной территории Сибири. От сородичей их отделяли непреодолимые горы, безграничная степная зона, что привело к полной изоляции популяции зайцев в Сибири. Спустя 20 лет сибирских зайцев пришлось выделить в отдельный вид, так как произошли значительные изменения на генетическом уровне.

Микроэволюция приводит к внутривидовым изменениям, которые возможны благодаря действию мутаций, естественного отбора, дрейфа генов. Данные факторы лежат в основе и макроэволюционных процессов, только к микроэволюции относится образование видов, а макроэволюция направлена на формирование крупных таксонов – родов, семейств и т.д.

Значение мутаций для микроэволюции

Исходным материалом для микроэволюции служат мутации. Они возникают часто, но не все имеют направленный характер и существенно не влияют на генофонд. Мутации, которые ведут к стойкому изменению генотипа, происходят реже и действуют на уровне генома или отдельных хромосом.

Мутационная изменчивость – основа для наследственных изменений, первичное звено всех дальнейших преобразований. Так, в процессе микроэволюции образуются новые виды под действием мутагенных факторов.

Естественный отбор

Естественный отбор – основная движущая сила микроэволюции. При этом в популяциях увеличивается численность организмов способных к быстрой адаптации и выживаемости, а особи с неблагоприятными характеристиками погибают.

Так, путем естественного отбора популяция избавляется от вредоносных мутаций, а полезные качества кодируются доминантными аллелями и передаются следующим поколениям. Но одна и та же мутация может быть полезной и вредной, все зависит от окружающих условий.

Например, при появлении бескрылых насекомых в обычной среде, их быстро бы вытеснили крылатые сородичи, но на островах с сильными, постоянными ветрами именно бескрылые смогли выжить и занять доминирующее положение.

Дрейф генов

Помимо мутаций в популяциях возможен дрейф генов – случайные изменения генома в небольших группах. Дрейф генов не имеет большого значения, поскольку приводит к бесцельным эволюционным сдвигам.

Проявление дрейфа генов наблюдается в родственных видах, которые населяют разные зоны земного шара. При этом представители будут иметь незначительные отличительные черты, которые не имеют существенного влияния.

Вопрос-ответ

Что такое микроэволюция и как она отличается от макроэволюции?

Микроэволюция — это процесс небольших изменений в генетическом составе популяций, который происходит на протяжении относительно короткого времени. Она включает в себя такие процессы, как мутации, естественный отбор, генетический дрейф и миграция. В отличие от макроэволюции, которая охватывает более крупные изменения, приводящие к образованию новых видов, микроэволюция фокусируется на изменениях внутри существующих видов.

Какие формы микроэволюции существуют?

Существуют несколько форм микроэволюции, включая адаптивную радиацию, когда виды развиваются в ответ на изменения в окружающей среде, и конвергентную эволюцию, когда разные виды развивают схожие признаки в результате схожих экологических условий. Также важными формами являются дивергенция, когда виды становятся более различными, и стабилизирующий отбор, который сохраняет существующие признаки в популяции.

Как генетические процессы влияют на микроэволюцию?

Генетические процессы, такие как мутации, рекомбинация и генетический дрейф, играют ключевую роль в микроэволюции. Мутации создают новые аллели, которые могут быть подвержены естественному отбору. Рекомбинация во время полового размножения приводит к разнообразию генетического материала. Генетический дрейф, особенно в малых популяциях, может привести к случайным изменениям в частотах аллелей, что также влияет на эволюционные процессы.

Советы

СОВЕТ №1

Изучайте примеры микроэволюции в природе. Наблюдение за изменениями в популяциях организмов, такими как изменение окраски у бабочек или адаптация к новым условиям среды, поможет лучше понять механизмы микроэволюции.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на генетические процессы, такие как мутации, генетический дрейф и миграция. Эти факторы играют ключевую роль в изменении генетического состава популяций и могут быть проиллюстрированы на конкретных примерах.

СОВЕТ №3

Используйте современные технологии для изучения микроэволюции. Геномные исследования и методы молекулярной биологии позволяют глубже понять генетические изменения и их влияние на эволюционные процессы.

СОВЕТ №4

Обсуждайте и делитесь своими знаниями о микроэволюции с другими. Участие в научных семинарах, форумах или группах по интересам поможет вам расширить свои горизонты и получить новые идеи для исследований.