Общая характеристика

Современная фауна земноводных, или амфибий, немногочисленна — менее 2 тыс. видов. В течение всей жизни или хотя бы в личиночном состоянии земноводные обязательно связаны с водной средой, так как их яйца лишены оболочек, предохраняющих от иссушающего действия воздуха. Взрослые формы для нормальной жизнедеятельности нуждаются в постоянном увлажнении кожи, поэтому обитают лишь вблизи водоемов или в местах с высокой влажностью.

Амфибии по морфологическим и биологическим признакам занимают промежуточное положение между собственно водными и собственно наземными организмами.

Происхождение амфибий связано с рядом ароморфозов, таких как появление пятипалой конечности, развитие легких, разделение предсердия на две камеры и появление двух кругов кровообращения, прогрессивное развитие центральной нервной системы и органов чувств.

Лягушка — земноводное (не пресмыкающееся), типичный представитель класса амфибий, на примере которой и дается обычно характеристика класса. Лягушка имеет короткое туловище без хвоста, удлиненные задние конечности с плавательными перепонками. Передние конечности, в отличие от задних, имеют значительно меньшие размеры; на них четыре пальца вместо пяти.

Врачи, изучающие влияние окружающей среды на здоровье человека, отмечают важность земноводных в экосистемах. Эти существа, обладающие уникальными характеристиками, такими как влажная кожа и способность к дыханию как через легкие, так и через кожу, играют ключевую роль в поддержании биологического баланса. Их строение, включая наличие четырех конечностей и специфическую анатомию, позволяет им адаптироваться как к водной, так и к наземной среде. Размножение земноводных, часто происходящее в воде, делает их уязвимыми к загрязнению водоемов, что, по мнению врачей, может негативно сказаться на здоровье человека через цепочку пищевых взаимодействий. Происхождение класса амфибий, восходящее к древним позвоночным, подчеркивает их эволюционное значение и необходимость охраны их естественной среды обитания для сохранения здоровья экосистем и, соответственно, человека.

Строение земноводных

Скелет и мускулатура

Покровы тела амфибий. Кожа голая и всегда покрыта слизью, благодаря большому количеству слизистых многоклеточных желез. Она выполняет не только защитную функцию и воспринимает внешнее раздражение, но и участвует в газообмене.

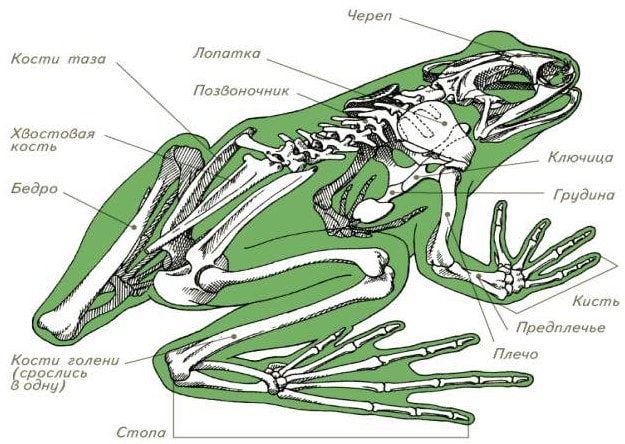

Скелет земноводных. В позвоночном столбе кроме туловищного и хвостового отделов впервые в эволюции животных появляются шейный и крестцовый отделы.

В шейном отделе имеется лишь один кольцеобразный позвонок. Затем следует 7 туловищных позвонков, имеющих боковые отростки. В крестцовом отделе тоже один позвонок, к которому причленяются кости таза. Хвостовой отдел лягушки представлен уростилем — образованием, состоящим из 12 слившихся хвостовых позвонков. Между телами позвонков сохраняются остатки хорды, имеются верхние дуги и остистый отросток. Ребра и грудная клетка у амфибий отсутствуют.

В черепе сохранились значительные остатки хряща, что обусловливает сходство земноводных с кистеперыми рыбами. Скелет свободных конечностей расчленяется на 3 отдела. Конечности связаны с позвоночным столбом через кости поясов конечностей. В пояс передних конечностей входят: грудина, две вороньи кости, две ключицы и две лопатки. Пояс задних конечностей представлен сросшимися тазовыми костями.

Мускулатура амфибий. Скелетные мышцы лягушки могут обеспечивать движение частей тела благодаря сокращению. Мышцы можно разделить на группы антагонистов: сгибатели и разгибатели, приводящие и отводящие. Большинство мышц прикрепляется к костям сухожилиями.

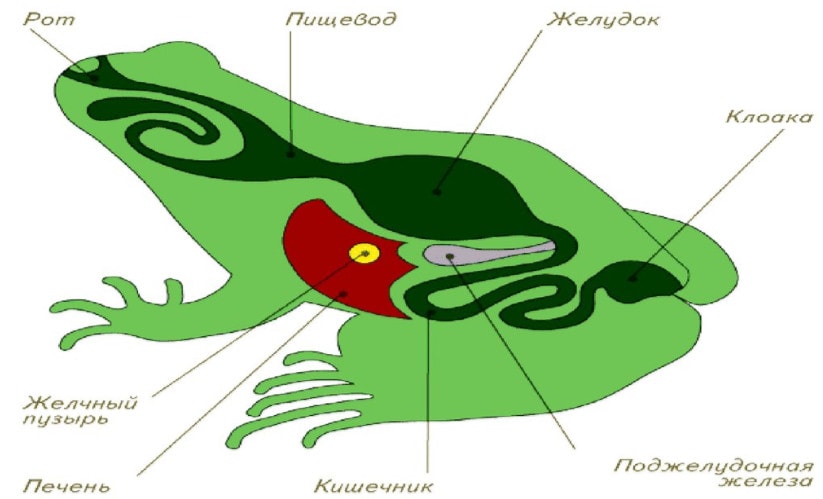

Внутренние органы лягушки лежат в полости тела, которая выстлана тонким слоем эпителия и содержит небольшое количество жидкости. Большая часть полости тела лягушки занята органами пищеварения.

Земноводные — это уникальная группа животных, которая включает лягушек, саламандр и тритонов. Их характерная особенность — двойная жизнь: они проводят часть времени в воде, а часть на суше. Строение тела амфибий адаптировано к таким условиям: кожа у них тонкая и влажная, что позволяет дышать через неё, а конечности часто имеют специальные приспособления для плавания или передвижения по земле. Размножение у земноводных обычно происходит в воде, где самки откладывают яйца, из которых вылупляются головастики, постепенно превращающиеся во взрослых особей. Происхождение класса амфибий восходит к древним рыбам, которые адаптировались к жизни на суше, что сделало их важным звеном в эволюции позвоночных. Эти существа играют ключевую роль в экосистемах, контролируя популяции насекомых и служа пищей для многих хищников.

Пищеварительная система земноводных

В ротовой полости лягушки находится язык, который прикрепляется своим передним концом и животные выбрасывают его при ловле добычи. На верхней челюсти лягушки, а также на небных костях имеются недифференцированные зубы, в чем проявляется сходство с рыбами. Слюна не содержит ферментов.

Пищеварительный канал, начинаясь ротоглоточной полостью, переходит в глотку, затем в пищевод и, наконец, в желудок, который переходит в кишки. Двенадцатиперстная кишка лежит под желудком, а остальные кишки складываются петлями, затем переходят в заднюю (прямую) кишку и заканчиваются клоакой. Имеются пищеварительные железы: слюнные, поджелудочная и печень.

Выделительная система земноводных. Продукты диссимиляции выделяются через кожу и легкие, но большая их часть выделяется почками. От почек по мочеточникам моча выводится в клоаку. Некоторое время моча может накапливаться в мочевом пузыре, который расположен у брюшной поверхности клоаки и имеет с ней связь.

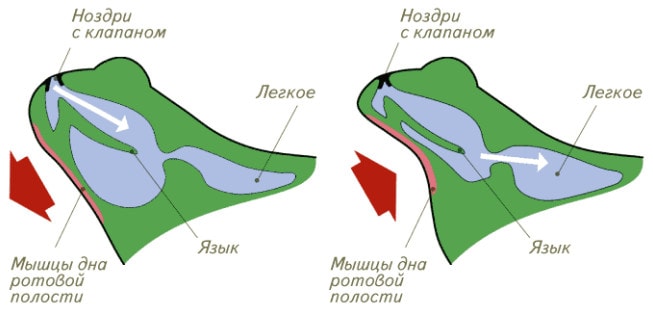

Дыхательная система у земноводных

Земноводные дышат как легкими, так и кожей.

Легкие представлены тонкостенными мешками с ячеистой внутренней поверхностью. Воздух накачивается в легкие в результате нагнетающих движений дна ротоглоточной полости. При нырянии лягушки ее наполненные воздухом легкие выполняют роль гидростатического органа.

Появляются черпаловидные хрящи, окружающие гортанную щель и натянутые на них голосовые связки, имеющиеся только у самцов. Усиление звука достигается голосовыми мешками, образованными слизистой оболочкой ротовой полости.

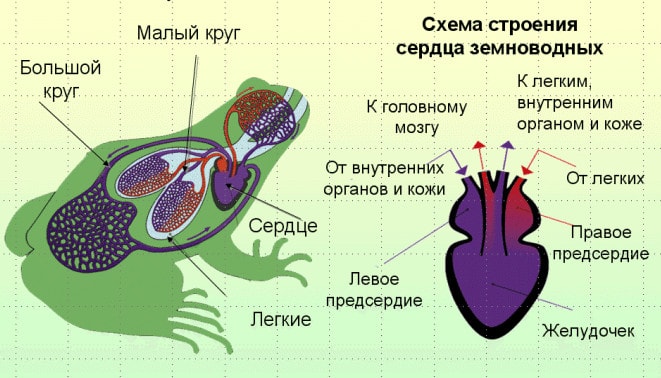

Кровеносная система земноводных

Сердце трехкамерное, состоит из двух предсердий и желудочка. Сокращаются поочередно сначала оба предсердия, затем — желудочек. В левом предсердии кровь артериальная, в правом — венозная. В желудочке кровь частично смешивается, но строение кровеносных сосудов таково, что:

- Мозг получает артериальную кровь;

- венозная кровь поступает в легкие и кожу;

- во все тело кровь поступает смешанная.

У амфибий два круга кровообращения.

Венозная кровь в легких и коже окисляется и поступает в левое предсердие, т.е. появился малый круг кровообращения. Из всего тела венозная кровь поступает в правое предсердие.

Таким образом, у земноводных сформировалось два круга кровообращения. Но поскольку в органы тела в основном поступает смешанная кровь, интенсивность обмена веществ остается (как и у рыб) невысокой и температура тела мало отличается от окружающей среды.

Второй круг кровообращения возник у земноводных в связи с их приспособлением к дыханию атмосферным воздухом.

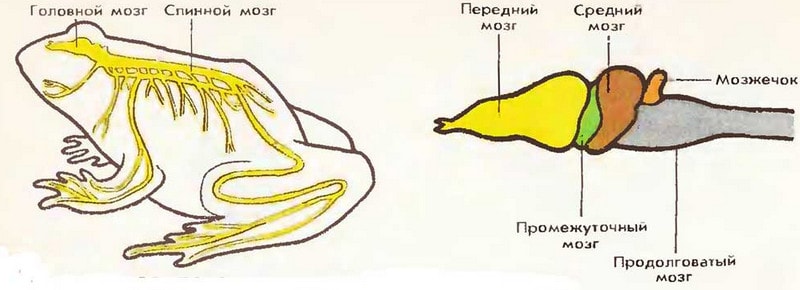

Нервная система

Нервная система земноводных состоит из тех же отделов, что и у рыб, но в сравнении с ними имеет ряд прогрессивных черт: большее развитие переднего мозга, полное разделение его полушарий.

Из головного мозга выходит 10 пар нервов. Появление амфибий, сопровождавшееся сменой обитания и выходом из воды на сушу, было связано со значительными изменениями в строении органов чувств. В глазу появились уплощенный хрусталик и выпуклая роговица, приспособленные к видению на довольно далекое расстояние. Наличие век, защищающих глаза от иссушающего действия воздуха, и мигательной перепонки указывают на сходство в строении глаза амфибий с глазами настоящих наземных позвоночных.

В строении органов слуха представляет интерес развитие среднего уха. Наружная полость среднего уха закрыта барабанной перепонкой, приспособленной к улавливанию звуковых волн, а внутренняя полость представляет собой евстахиеву трубу, открывающуюся в глотку. В среднем ухе есть слуховая косточка — стремя. В органе обоняния имеются наружные и внутренние ноздри. Орган вкуса представлен вкусовыми почками на языке, небе и челюстях.

Размножение земноводных

Амфибии раздельнополы. Половые органы парные, состоят из слегка желтоватых семенников у самца и пигментированных яичников у самки. От семенников отходят выносящие протоки, проникающие в передний отдел почки. Здесь они соединяются с мочевыми канальцами и открываются в мочеточник, функционирующий так же, как и семяпровод, и открывающийся в клоаку. Яйцеклетки из яичников попадают в полость тела, откуда через яйцеводы, открывающиеся в клоаку, выводятся наружу.

У лягушек выражен половой диморфизм. Отличительными признаками самцов являются бугорки на внутреннем пальце передних ног и голосовые мешки (резонаторы). Резонаторы усиливают звук при квакании. Голос впервые появляется у земноводных: это связано, очевидно, с жизнью на суше.

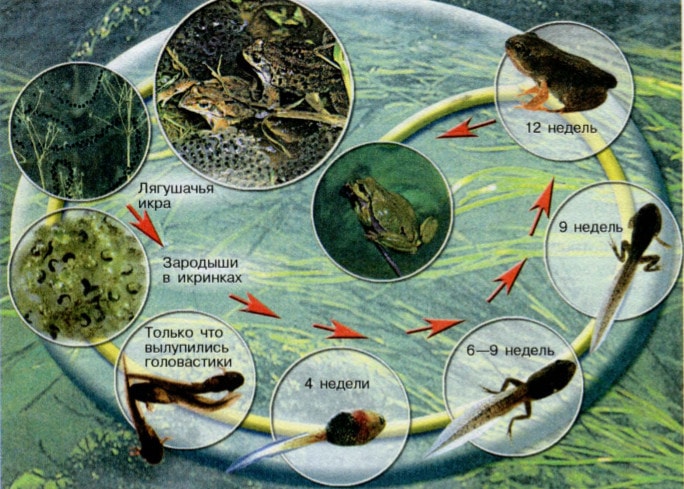

Развитие у лягушки, как и у других земноводных, происходит с метаморфозом. Личинки земноводных — типичные обитатели воды, что является отражением образа жизни предков.

К особенностям морфологии головастика, имеющим приспособительное значение в соответствии с условиями среды обитания, относятся:

- специальный аппарат на нижней стороне головы, служащий для прикрепления головастика к подводным предметам;

- более длинные, чем у взрослой лягушки, кишки (по сравнению с размерами тела). Это связано с тем, что головастик потребляет растительную, а не животную (как взрослая лягушка) пищу.

Особенностями организации головастика, повторяющими признаки предков, следует признать рыбообразную форму с длинным хвостовым плавником, отсутствие пятипалых конечностей, наружные жабры, боковую линию и один круг кровообращения. В процессе метаморфоза перестраиваются все системы органов:

- Отрастают конечности;

- рассасываются жабры и хвост;

- укорачиваются кишки;

- меняются характер пищи и химизм пищеварения, строение челюстей и всего черепа, кожные покровы;

- осуществляется переход от жаберного дыхания к легочному, глубокие преобразования происходят в системе органов кровообращения.

Скорость развития головастиков зависит от температуры: чем жарче, тем оно быстрее. Обычно на превращение головастика в лягушку требуется 2-3 месяца.

https://youtube.com/watch?v=ObDNauvFSW4

Многообразие земноводных

В настоящее время к классу земноводных относятся 3 отряда:

- Хвостатые;

- бесхвостые;

- безногие.

Хвостатые амфибии (тритоны, саламандры и т.д.) характеризуются удлиненным хвостом и парными короткими конечностями. Это наименее специализированные формы. Глаза маленькие, без век. У некоторых на всю жизнь сохраняются жабры и жаберные щели.

У бесхвостых амфибий (жабы, лягушки) тело короткое, без хвоста, с длинными задними конечностями. Среди них есть ряд видов, которые употребляются в пищу.

К отряду безногих амфибий относятся червяки, которые обитают в тропических странах. Тело их червеобразное, лишено конечностей. Питаются червяки гниющими растительными остатками.

На территории Украины и РФ водится самая крупная из европейских лягушек — лягушка озерная, длина туловища которой достигает 17см, и одна из самых маленьких бесхвостых земноводных — обыкновенная квакша, имеющая длину 3,5-4,5см. Взрослые квакши живут обычно на деревьях и имеют специальные диски на концах пальцев для прикрепления к ветвям.

Четыре вида земноводных занесены в Красную книгу: тритон карпатский, тритон горный, жаба камышовая, лягушка прыткая.

Происхождение земноводных

К амфибиям относятся формы, предки которых около 300млн. лет назад вышли из воды на сушу и приспособились к новым наземным условиям жизни. От рыб они отличались наличием пятипалой конечности, легких и связанными с ними особенностями кровеносной системы.

С рыбами их объединяло:

- Развитие личинки (головастика) в водной среде;

- присутствие у личинок жаберных щелей;

- присутствие наружных жабр;

- наличие боковой линии;

- отсутствие зародышевых оболочек во время эмбрионального развития.

Предками земноводных среди древних животных считают кистеперых рыб.

Все данные сравнительной морфологии и биологии указывают, что предков амфибий следует искать среди древних кистеперых рыб. Переходными формами между ними и современными амфибиями были ископаемые формы — стегоцефалы, существовавшие в каменноугольном, пермском и триасовом периодах. Эти древнейшие земноводные, судя по костям черепа, были чрезвычайно сходны с древними кистеперыми рыбами. Характерные признаки их: панцирь из кожных костей на голове, боках и животе; спиральный клапан кишок, как у акуловых рыб, отсутствие тел позвонков.

Стегоцефалы были ночными хищниками, жившими в мелких водоемах. Выход позвоночных на сушу совершился в девонский период, отличавшийся засушливым климатом. В этот период преимущество приобретали те животные, которые могли по суше переселяться из пересыхающего водоема в соседний.

Расцвет (период биологического прогресса) земноводных приходится на каменноугольный период, ровный, влажный и теплый климат которого был благоприятен для амфибий. Только благодаря выходу на сушу позвоночные получили возможность в дальнейшем прогрессивно развиваться.

Вопрос-ответ

Каковы основные характеристики земноводных?

Земноводные обладают рядом уникальных характеристик, включая наличие влажной кожи, которая помогает им дышать через нее, а также способность к метаморфозу, переходя от водной к наземной жизни. Они имеют четырехконечные конечности и обычно ведут полуводный образ жизни, что делает их зависимыми от водоемов для размножения.

Как происходит размножение у амфибий?

Размножение у амфибий, как правило, происходит в воде. Самки откладывают яйца, которые оплодотворяются самцами. Яйца развиваются в личинок, которые проходят стадию метаморфоза, превращаясь во взрослых особей. Этот процесс может варьироваться в зависимости от вида, но в целом включает переход от водной жизни к наземной.

Каково происхождение класса амфибий?

Класс амфибий возник около 370 миллионов лет назад от предков, похожих на рыбу. Эти предки начали адаптироваться к жизни на суше, что привело к развитию уникальных черт, таких как легкие и конечности. Земноводные стали первыми позвоночными, которые смогли колонизировать наземные экосистемы, что сыграло важную роль в эволюции позвоночных животных.

Советы

СОВЕТ №1

Изучайте разнообразие земноводных в вашем регионе. Посещение местных водоемов и лесов поможет вам лучше понять их поведение и среду обитания, а также увидеть их в естественной среде.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на охрану мест обитания земноводных. Убедитесь, что вы не загрязняете водоемы и не разрушаете их естественные экосистемы, так как это может негативно сказаться на популяциях амфибий.

СОВЕТ №3

Участвуйте в образовательных программах или волонтерских проектах, связанных с охраной земноводных. Это не только расширит ваши знания, но и поможет внести вклад в сохранение этого класса животных.

СОВЕТ №4

Следите за изменениями в климате и их влиянием на земноводных. Изучение того, как изменение климата затрагивает их размножение и миграцию, поможет вам понять важность сохранения биоразнообразия.